Ma quale Napoli, la CITTÀ più ANTICA della Campania è un’altra | Lacrime amare per i partenopei, sconfitta pesantissima

Cuma è un luogo che sembra appartenere più al mito che alla realtà, eppure ha un posto preciso nella storia come la prima colonia greca d’Italia.

Fondata intorno all’VIII secolo a.C. da coloni provenienti dall’isola di Eubea, soprattutto da Calcide, la città nacque su un promontorio roccioso nei Campi Flegrei, un’area già allora considerata speciale per posizione e potenzialità. Dopo un passaggio a Ischia e Procida, i Greci trovarono in quella zona un punto ideale da cui controllare le rotte marittime e dialogare con le popolazioni locali.

Le fonti antiche sono affascinate da Cuma. Strabone, Livio, Tucidide: tutti raccontano, ognuno a modo suo, la nascita della città, cercando di fissarne la data precisa, che però resta incerta. La storiografia moderna colloca la fondazione tra l’VIII e il IX secolo a.C., grazie anche ai ritrovamenti archeologici che parlano chiaro: già in quell’epoca il sito era frequentato e attivo, con segni evidenti di vita organizzata.

Non ci volle molto perché Cuma diventasse una potenza. Estese la sua influenza in tutta l’area flegrea, fondando colonie come Pozzuoli, Baia, Miseno e persino Neapolis, l’odierna Napoli. Divenne un crocevia di scambi, di idee, di culture. E proprio da Cuma partì l’alfabeto greco che si sarebbe evoluto nell’alfabeto latino, segnando per sempre la storia dell’Occidente.

Nel VI secolo a.C., sotto la guida del tiranno Aristodemo, Cuma raggiunse uno dei suoi momenti di massimo splendore. Furono eretti grandi templi e la città si difese con successo dagli attacchi etruschi. Nel 474 a.C., alleata con Siracusa, la flotta cumana contribuì a una decisiva vittoria navale che ridimensionò il potere degli Etruschi nel Tirreno.

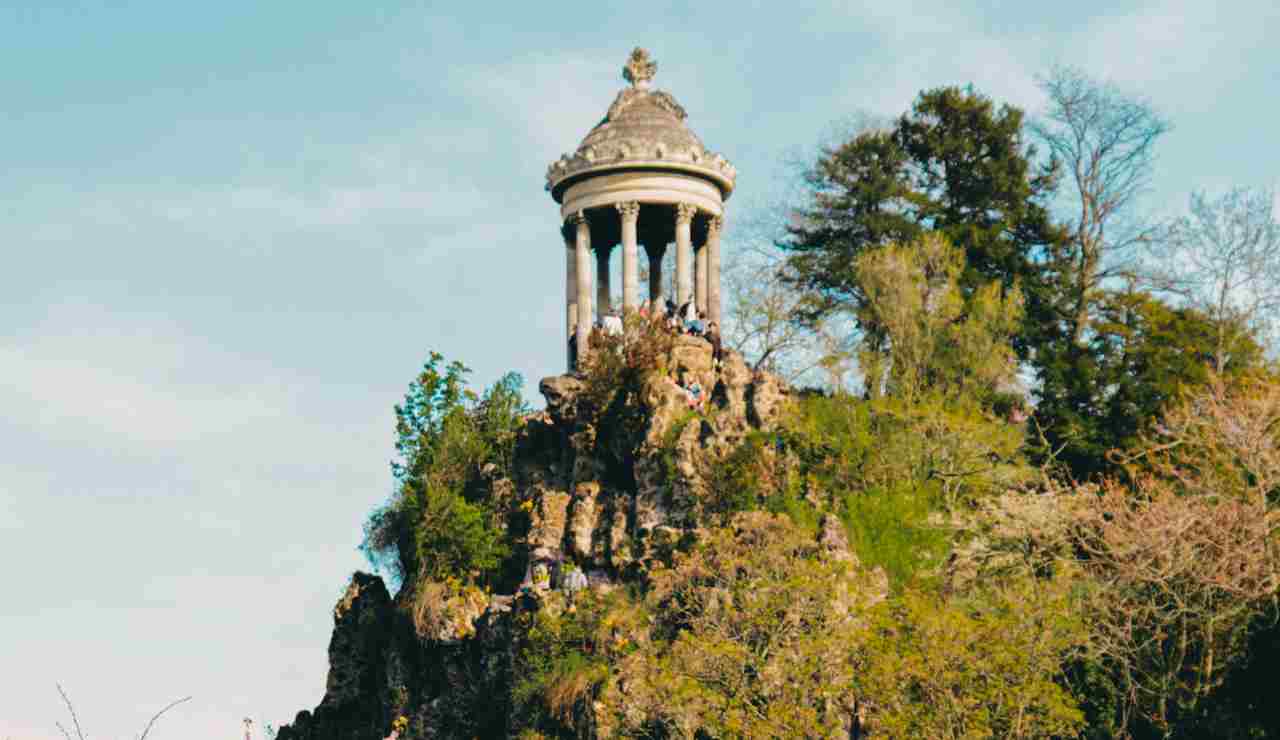

L’Antro della Sibilla è uno dei luoghi da visitare

Tuttavia, la storia di Cuma è anche una storia di conquiste. Dopo essere passata sotto il dominio dei Sanniti, nel 338 a.C. entrò definitivamente nell’orbita di Roma. Da colonia greca si trasformò gradualmente in municipium romano, cambiando volto urbanistico, culturale e religioso. I templi vennero adattati al culto romano, le strutture greche integrate nella nuova architettura. Ma la memoria greca, in fondo, non fu mai del tutto cancellata.

Tra i luoghi più suggestivi ancora oggi visitabili c’è l’Antro della Sibilla, un lungo corridoio scavato nella roccia, dove secondo la leggenda la sacerdotessa ispirata da Apollo pronunciava i suoi oscuri responsi. Virgilio, nell’Eneide, ambientò proprio qui uno degli episodi più celebri del viaggio di Enea. Passeggiare in quei cunicoli silenziosi significa entrare in una dimensione sospesa tra storia e mito.

Una riscoperta rinascimentale dopo l’abbandono

Dopo secoli di abbandono, Cuma fu riscoperta nel Rinascimento e tornò lentamente alla luce grazie agli scavi archeologici dell’Ottocento e del Novecento.

Oggi il parco archeologico si estende su un’area vastissima, dove ogni pietra racconta una storia antichissima. Visitare Cuma non è solo un’esperienza culturale: è un vero e proprio viaggio nel tempo, che ci riporta all’alba della civiltà italica, quando l’eco della lingua greca cominciava a risuonare sulle nostre coste.